【子ども×習い事】勇気を出して、チェレンジ...

幼児・小学生クラス<稽古風景> 2022年6月25日幼児・小学生クラスでは、「床がやわらかい畳である」という柔道場の特性をいかして、様々な運動・アクティビティを導入して...

【子ども×習い事】勇気を出して、チェレンジ...

幼児・小学生クラスでは、「床がやわらかい畳である」という柔道場の特性をいかして、様々な運動・アクティビティを導入して...

続きを見る

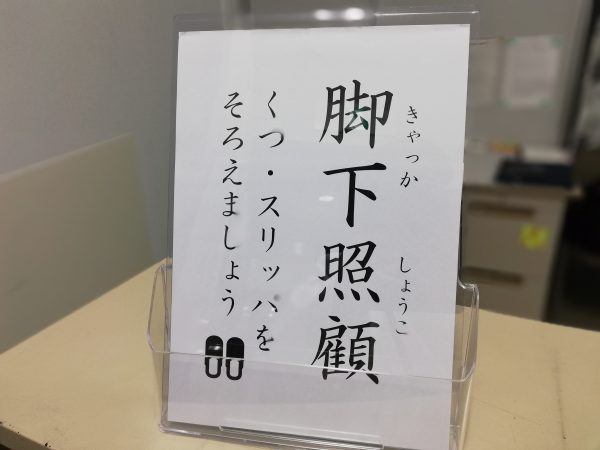

12月に入り、志道館 港南道場の靴箱の上に

【脚下照顧(きゃっかしょうこ)】という言葉を掲げました。

「脚下照顧」は、曹洞宗の開祖である道元禅師が開いた《永平寺》の玄関に掲げられた貼り紙にある言葉としてもよく知られています。

また「照顧脚下」「看脚下」などの言葉も、「足下を見なさい」から転じて「履き物をそろえましょう」と標語的に使われています。

脚下とは足元のことを、照顧とは照らし顧みる、つまり行いを見返ることを意味しています。

『我が身をしっかりと顧みなさい』ということを言っているんですね。

道場は柔道修行の場であり、人間性を高める場所とも言えます。

とはいえ、道場の中だけが修行の場所ではありません。

学校も、会社も、家庭も、自分が身を置く全ての場所は修行場であり、自分を磨くところです。

子どもも大人も、いろんな気持ちを背負って道場に来ます。

疲れていたり、自分の思い通りにならないことがあってイライラしていたり、あんなことしなきゃよかったと後悔していたり。

心が乱れていれば、整理整頓もおろそかになります。

心にゆとりあれば、自分を冷静に顧みることもできますし、人を思いやることも人を許すこともできるはずです。

履物を揃える、ということは小さな行動かも知れませんが

そういう些細なことを丁寧にできるかどうかに、自分というものが現れてくるように思うのです。

柔道は相手があるからこそ、自分を高めることができる武道です。

相手に向き合う前に、まずは自分の心を整える。

自ら乱れに気づいたら小さな行動から見返ることが大切です。

柔道の上達は、心身が整っている自分があってこそ叶えられることなのです。

子どもも大人も、そして指導者も

自分を顧みることの大切さを心に刻もうと

この言葉を掲げました。

2020年、いい締めくくりができるように努めたいですね。

館長補佐 近藤智子(こんとも)

幼児・小学生クラスでは、「床がやわらかい畳である」という柔道場の特性をいかして、様々な運動・アクティビティを導入して...

幼児・小学生クラスでは、「床がやわらかい畳である」という柔道場の特性をいかして、様々な運動・アクティビティを導入して...

続きを見る

文武一道塾 志道館では、私も含め柔道指導者が19名いて、その内12名が女性指導者です。 女性指導者比率としては約63%となり...

文武一道塾 志道館では、私も含め柔道指導者が19名いて、その内12名が女性指導者です。 女性指導者比率としては約63%となり...

続きを見る

「私は『受け五段』です。実際には弐段ですが、受身には自信があるんですよ。」 「受け○段」。 投げることよりも、...

「私は『受け五段』です。実際には弐段ですが、受身には自信があるんですよ。」 「受け○段」。 投げることよりも、...

続きを見る